আমি মুক্তিযুদ্ধের দশকের ঠিক শেষে জন্ম নেয়া একজন যুবক। আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি। মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা আমাকে সরাসরি না ছুঁয়ে গেলেও আমি সেটি অনুভব করতে পারি পারিবারিক নানা ঘটনার কারনেই। বাবার মুখ থেকে শোনা ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের উপর বই-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ পাঠ সহ এই ব্যাপারে যৎসামান্য আমার যা পড়াশোনা আছে আমি সেই আলোকেই মূলত মুক্তিযুদ্ধকে নিজের ভেতর আত্নস্থ করেছি কিংবা করবার চেষ্টা করেছি ও করছি। একজন আইনের ভুবনের সামান্য মানুষ ও আইনের ছাত্র হিসেবে আমি বরাবর আগ্রহী ছিলাম মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পর পর কেন রাজাকার-আলবদরদের বিচার শেষ পর্যন্ত আর হয়ে উঠেনি সেই ব্যাপারটি নিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে আমি আমার এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি, আমি প্রশ্ন করেছি, আমি অনুসন্ধান করেছি। অনেক কিছু জেনেছি আমি আবার অনেক কিছু আজও জানিনা।

ফেসবুকের একটি নোটের কলেবর দীর্ঘ করাটা অনুচিৎ। সে কারনেই হয়ত আমি খুব দীর্ঘ কিছু লিখতে পারব না এখানে অথবা এখানে হয়ত অতটা বিস্তারিত কিছুই লেখা যাবেনা কিন্তু তারপরেও আমি এই বিচারের শুরু নিয়ে আমার অনুসন্ধানের প্রথম পর্বের সূত্রপাত করতে চাই এই নোটের মাধ্যমে।[ মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এই ঘাতক-দালালদের বিচারের পুরো বিষয় নিয়ে একটি সেমি- আইনী বই প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। আশা করি সেই দীর্ঘ কলেবরের বইয়ে আরো বিস্তারিত থাকবে] আমার জ্ঞান যেহেতু বই-পত্র, সে সময়ের মানুষের অভিজ্ঞতার বর্ণন, স্মৃতিচারণ কেন্দ্রিক সুতরাং এই লেখাটা “একেবারে সঠিক” এটা বলা যাবেনা কোনোভাবেই। তথাপিও আমি আমার নিজস্ব অনুধাবনের উপর আস্থা রেখেই লিখছি। প্রাপ্ত তথ্য আর উপাত্তকে সৎভাবেই বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি আমি।

যেহেতু বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালের ২৫ শে মার্চ তারিখ থেকে একাত্তরের ঘাতকদের বিচার শুরু করেছে সেহেতু আমি মূলত আলোচনা করব ২০১০ সালের আগের ৩৯ বছর নিয়ে। মূলত এই পর্বে সূচিত করবার চেষ্টাই থাকবে ১৯৭২ সালের দালাল আইন নিয়ে, দালাল আইনে বিচার শুরুর প্রাক্কালের ঘটনা এবং পরবর্তীতে নানাবিধ ঘটনা নিয়ে।

১৯৭২ সাল, দালাল আইনে বিচার, বিচার নিয়ে জটিলতা, বিচার নিয়ে ষড়যন্ত্র, বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকান্ড ও অন্যান্যঃ

মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পরপর কথা সাহিত্যিক জহির রায়হান বুদ্ধিজীবি হত্যা কমিশন করবার জন্য একটি কর্মসূচী হাতে নেন। সেটির দাবী জীবন্ত থাকতে থাকতেই বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালেই দালাল আইন-১৯৭২ এর মাধ্যমে একাত্তর সালে যেসব ব্যাক্তি (১) পাকিস্তানী বাহিনীকে বাংলাদেশে বেয়াইনী দখল টিকিয়ে রাখবার জন্য সমর্থন করেছিলো (২) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে কোনো চুক্তি কিংবা কোনো ধরনের বস্তুগত সাহায্য কিংবা সহোযোগিতা করেছিলো (৩) গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছিলো (৪) মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতার বিরুদ্ধে কিংবা মুক্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মকান্ডে লিপ্ত ছিলো (৫) পাক বাহিনীর পক্ষে কোনো বিবৃতি প্রদান, প্রচারণা, পাক বাহিনীর কোনো প্রতিনিধি দলের সদস্য হওয়া, কমিটির সদস্য হওয়া, তাদের আয়োজিত নির্বাচনে অংশ নেয়া ইত্যাদি কাজে অংশ নিয়েছিলো, বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছিলো।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে দালালীর জন্য ১৯৭২-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আটক হয় - ৩৭ হাজার ৪ শত ৯১ জন। ট্রাইবুনাল গঠিত হয়- ৭৩ টি ( সারা বাংলাদেশে ) ১৯৭৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত উক্ত ট্রাইবুনাল গুলোতে দায়ের করা মামলার মধ্যে নিষ্পত্তি হয় মোট ২ হাজার ৮ শত ৪৮ টি মামলা ।দোষী প্রমাণিত হয় - মোট ৭৫২ জন মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়ঃ প্রায় ২০ জনেরও বেশী। মামলায় খালাশ পায় - ২ হাজার ৯৬ জন । আইনগত ব্যাবস্থায় দ্রুততা আনার জন্য সে সময় ৭৩ টি ট্রাইবুনালের ব্যাবস্থা করা হলেও প্রতিদিন ৩-৪ টির বেশী মামলা নিষ্পত্তি সম্ভব হয়নি এবং মাসে যার পরিমাণ ছিলো ১৩০ টির মত মামলা ।

পুলিশের ভূমিকাঃ

দালাল আইনের বিচারের ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা ছিলো পুলিশের। একজন পুলিশ অফিসারের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে একটি মামলায় আসামীর জামিন হওয়া কিংবা না হওয়া থেকে শুরু করে মামলার একটা বড় অংশ নির্ভর করত পুলিশের ওপরেই। সাধারণত দালাল আইনে আটকদের ৬ মাসের ভেতর জামিন দেবার ব্যাবস্থা ছিলো না কিন্তু এই ব্যাবস্থার মধ্যেও যদি পজিটিভ পুলিশ রিপোর্ট আনা যেতো তাহলে সেটির উপর ভিত্তি করেও জামিনের ব্যাবস্থা ছিলো। সুতরাং এই সময়ে একজন পুলিশ অফিসার যদি তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অসৎ ভাবে আসামী থেকে ঘুষ খেয়ে মিথ্যে তথ্য দেয় কিংবা আসামীর পক্ষে কাজ করে সেক্ষেত্রে আইন অসহায় হয়ে পড়ে। একটা তথ্য দেই- ২১ শে জুলাই ১৯৭২ সালে দৈনিক বাংলার একটি খবরের দিকে নজর দেয়া যাক। এই সংবাদের শিড়নাম ছিলো এমন – “পুলিশ রিপোর্ট এর ফাঁক দিয়ে দালালরা বেরিয়ে আসছে”। এই রিপোর্টটির মূল বক্তব্য দাঁড়ায় এমন যে ১৯৭২ সালে দালাল আইনে বিচার চলাকালীন সময়ে কিছু অসৎ পুলিশ অফিসারের ব্যাপারে তীব্র প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এদের অনেকেই দালালদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো, কেউ কেউ ব্যাক্তিগত পরিচয়ের সূত্র ধরে সুযোগ নিচ্ছিলো এবং এই অসৎ পুলিশ অফিসারদের মধ্যে বেশীরভাগ অর্থের বিনিময়ে দালালদের পুলিশ রিপোর্টে এমন ফাঁক ফোকর রেখে দিত এবং সেক্ষেত্রে মামলা দূর্বল হয়ে পড়ত। ১৯৭২ সালে দালাল আইনে খোদ ঢাকা থেকেই ১০০০ জনের মত গ্রেফতার করা হলেও শেষ পর্যন্ত পুলিশ রিপোর্ট দেয় মাত্র ১৯ জনের।

দালাল আইনের বিচারের ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা ছিলো পুলিশের। একজন পুলিশ অফিসারের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে একটি মামলায় আসামীর জামিন হওয়া কিংবা না হওয়া থেকে শুরু করে মামলার একটা বড় অংশ নির্ভর করত পুলিশের ওপরেই। সাধারণত দালাল আইনে আটকদের ৬ মাসের ভেতর জামিন দেবার ব্যাবস্থা ছিলো না কিন্তু এই ব্যাবস্থার মধ্যেও যদি পজিটিভ পুলিশ রিপোর্ট আনা যেতো তাহলে সেটির উপর ভিত্তি করেও জামিনের ব্যাবস্থা ছিলো। সুতরাং এই সময়ে একজন পুলিশ অফিসার যদি তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অসৎ ভাবে আসামী থেকে ঘুষ খেয়ে মিথ্যে তথ্য দেয় কিংবা আসামীর পক্ষে কাজ করে সেক্ষেত্রে আইন অসহায় হয়ে পড়ে। একটা তথ্য দেই- ২১ শে জুলাই ১৯৭২ সালে দৈনিক বাংলার একটি খবরের দিকে নজর দেয়া যাক। এই সংবাদের শিড়নাম ছিলো এমন – “পুলিশ রিপোর্ট এর ফাঁক দিয়ে দালালরা বেরিয়ে আসছে”। এই রিপোর্টটির মূল বক্তব্য দাঁড়ায় এমন যে ১৯৭২ সালে দালাল আইনে বিচার চলাকালীন সময়ে কিছু অসৎ পুলিশ অফিসারের ব্যাপারে তীব্র প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এদের অনেকেই দালালদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো, কেউ কেউ ব্যাক্তিগত পরিচয়ের সূত্র ধরে সুযোগ নিচ্ছিলো এবং এই অসৎ পুলিশ অফিসারদের মধ্যে বেশীরভাগ অর্থের বিনিময়ে দালালদের পুলিশ রিপোর্টে এমন ফাঁক ফোকর রেখে দিত এবং সেক্ষেত্রে মামলা দূর্বল হয়ে পড়ত। ১৯৭২ সালে দালাল আইনে খোদ ঢাকা থেকেই ১০০০ জনের মত গ্রেফতার করা হলেও শেষ পর্যন্ত পুলিশ রিপোর্ট দেয় মাত্র ১৯ জনের।

অনেকের ক্ষেত্রে রিপোর্ট দিলেও সেই রিপোর্টটি দিত এমন ভাবে যাতে করে পরে গিয়ে দেখা যায় যে অপরাধটি অত্যন্ত মাইনর কিংবা অপরাধের ধরন সুনির্দিষ্ট নয়। স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যেতো এই রিপোর্টের উপর ভর করে আসামী জামিন পেয়ে যাচ্ছে কিংবা তার মামলা আসলে খারিজ হয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যেতো পুলিশ বলছে যে আসামীর অপরাধ সুনির্দিষ্ট নয়। স্বাভাবিক ভাবেই খালাশ পেয়ে যেতো আসামী। বন্ধ হয়ে যেতো তার মামলা।

উদাহরন হিসেবে ঢাকা জেলার কুখ্যাত দালাল, ফকিরাপুলের ফিরোজের কথাই ধরা যাক। পাক বাহিনীকে সাহায্য সহযোগিতা করবার অভিযোগে ফিরোজকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে তার জামিনের আবেদন করা হলে বিচারক ফিরোজের পুলিশ রিপোর্ট এবং ফাইল চেয়ে পাঠান। দেখা যায়, পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী ফিরোজের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। সুতরাং জামিন পেয়ে যায় সে। কিন্তু পরের দিন-ই যখন পত্র-পত্রিকাতে তাকে নিয়ে, তার অপরাধ নিয়ে তুমুল ভাবে লেখালিখি হয় তখন পুলিশ আবার তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়। এসময়ে যখন বিচারক আবার ফিরোজের ফাইলটি চেয়ে পাঠায় তখন দেখা গেলো ফিরোজের বিরুদ্ধে দেয়া পুলিশের রিপোর্টটিই নেই আর। জামিন পুন;র্বিবেচনার কথা উঠবার সাথে সাথেই রিপোর্ট গায়েব হয়ে গেছে।

এটা শুধু একটা উদাহরন দিলাম। ১৯৭২ সালের যেই সময়ে সারা দেশ থেকে এভাবে দালালদের গ্রেফতার করা হচ্ছিলো তখন এমন অনেক অসৎ পুলিশ অফিসার এমন ভূমিকা রেখেছিলো এই পুরো ব্যাপারটিতে। [সূত্রঃ একাত্তরের ঘাতক দালালদের বিচার, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০, লেখকঃ মোশতাক হোসেন]

প্রভাবশালীরা যখন আসামী এবং সরকারী দলের ভেতর ডান পন্থীদের ভূমিকাঃ

দালাল আইনে গ্রেফতার হওয়া অনেকেই যেমন একেবারেই অশিক্ষিত, নিম্নবিত্ত কিংবা পয়সার লোভে রাজাকার হয়েছিলো ঠিক একই দিকে গ্রেফতার হওয়া অসংখ্য ব্যাক্তিরা ছিলো সমাজের বেশ প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তের প্রতিনিধি। যেমন বড় বড় শিল্পপতি, মন্ত্রী, সরকারী আমলা, বিশ্ব বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক, ব্যাবসায়ী, বড় বড় প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবি, প্রভাবশালী স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদ ইত্যাদি। দেখা গেলো এদের একটা বড় অংশের পলিটিকাল কানেকশান, অর্থ কড়ির ব্যাপ্তি সুবিশাল।

দালাল আইনে গ্রেফতার হওয়া অনেকেই যেমন একেবারেই অশিক্ষিত, নিম্নবিত্ত কিংবা পয়সার লোভে রাজাকার হয়েছিলো ঠিক একই দিকে গ্রেফতার হওয়া অসংখ্য ব্যাক্তিরা ছিলো সমাজের বেশ প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তের প্রতিনিধি। যেমন বড় বড় শিল্পপতি, মন্ত্রী, সরকারী আমলা, বিশ্ব বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক, ব্যাবসায়ী, বড় বড় প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবি, প্রভাবশালী স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদ ইত্যাদি। দেখা গেলো এদের একটা বড় অংশের পলিটিকাল কানেকশান, অর্থ কড়ির ব্যাপ্তি সুবিশাল।

এই ধৃত প্রভাবশালী একটা অংশ একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক ভাবে লবিং করবার ক্ষমতা রাখত, ঠিক তেমনি খোদ আওয়ামীলীগ সরকারের একটা তীব্র ডান পন্থী অংশের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখত।

আরেকটা ব্যাপারও এখানে খুব উল্লখ্য যে, ৭২ পূর্ব রাজনীতিবিদের অনেকেই তীব্র পাকিস্তান পন্থী থাকলেও এদের সাথে পাকিস্থান বিরোধী রাজনীতিবিদ্দের একটা সখ্যতা কিংবা পলিটিকালি কার্টেসি মেইন্টেন করবার একটা প্রবণতা ছিলো। রাজনীতির ময়দানে এদের একটা ভূমিকা ছিলো। প্রাক মুক্তিযুদ্ধ অবস্থায় এইসব রাজনীতিবিদ দেশীয় বিভিন্ন দাবি দাওয়ার সংগ্রামে এক সাথেই রাজপথে ছিলো। যেমন খান এ সবুর খান কিংবা ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাথে বঙ্গবন্ধু পরিবারের ভালো সম্পর্ক ছিলো মুক্তিযুদ্ধের আগের রাজনৈতিক অবস্থায়। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই যখন তারা মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন ঘৃণ্য অপরাধে জড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষনা করলো তখন এইসব রাজনীতি বিদ্দের ডেস্টিনি মূলত পুরোপুরিই ঘুরে গেলো। তথাপিও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময় তারা যখন গ্রেফতার হোলো তখন দেখা গেলো বঙ্গবন্ধু সরকারের ভেতর ডানপন্থী যে এলায়েন্স ছিলো এরা বঙ্গবন্ধুর কাছে এসে লবিং কুখ্যাত রাজাকার-আলবদরদের ছেড়ে দেবার তদবির করে।

এই অংশটাই দেখা গেলো বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকান্ডের পেছনে অন্যতম বড় ষড়যন্ত্রকারী। খন্দকার মোশতাকের মত এমন অনেক আওয়ামীলীগ নেতা সে সময় বঙ্গবন্ধু সরকারের ভেতর উদার বামপন্থী অংশকে কোনঠাসা করে ফেলেছিলো। সেটির চিত্র আমরা বুঝতে পারি যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকে পরে করা হয় অর্থ মন্ত্রী, তাঁর সম্পর্কে নানাবিধ কথা বলে বঙ্গবন্ধুর কান ভারী করা হয়, বঙ্গবন্ধুর কাছে বিরাগভাজন করা হয় তাজ উদ্দিন আহমেদ এবং তাঁর চিন্তার অনুসারী নেতাদের।

আমার উপরের এই সব কথারই প্রমাণ মেলে বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে নৃশংস ভাবে হত্যা করবার পরবর্তী প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনলে। সে সময় আওয়ামীলীগের বড় বড় নেতারা বিশ্বাস ঘাতকতা করে বড় বেঈমান খন্দকার মোশতাকের মন্ত্রী সভায় ঢুকে পড়ে এবং ধীরে ধীরে এই প্ররিক্রমায় দালাল আইনে আসামীদের বিচারের প্রক্রিয়া অস্তমিত হতে থাকে। যেমন আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন-১৯৭৩ তৈরীতে যিনি মূল ভূমিকা রেখেছিলেন, তৎকালীন আইনমন্ত্রী মোনোরঞ্জন ধর, ফনীভূষন মজুমদার সহ অনেকেই তখন মোশতাক মন্ত্রী সভায় শপথ নেন। সুতরাং সে সময়ে প্রভাবশালী আসামী, আওয়ামীলীগের ভেতর ষড়যন্ত্রকারী ডানপন্থী অংশ এই দালাল আইনে বিচারকে সুষ্ঠু ভাবে হতে না দেবার পেছনে একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। তা বলাই বাহুল্য মাত্র।

এই ষড়যন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়া হয় ১৯৭৫ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর দালাল আইন রদের মধ্য দিয়ে। বিচারপতি [সে সময়ের রাষ্ট্রপতি] সায়েমের নির্দেশে। যদিও এতে পুরো প্রভাবই ছিলো তৎকালীন সামরিক শাষক জিয়াউর রহমানের। অনেকের-ই প্রশ্ন উঠতে পারে, দালাল আইন তো বাতিল করেছে সায়েম। কারন তখন ক্ষমতায় ছিলেন তিনি। জিয়ার ভূমিকা কি? এ কথা সকলেই জানেন যে, ৬-নভেম্বর ১৯৭৫ সালে সায়েম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেও পেছনের মূল ভূমিকায় ছিলো তৎকালীন আর্মি চিফ জিয়া। এটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার। আমার এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে জিয়া মন্ত্রী সভার শিক্ষা মন্ত্রী এম এন হুদার বক্তব্য। কথ্য ইতিহাস, জাতীয় জাদুঘর প্রকল্প এর ৭-৮-১৯৮৮ তারিখে নেয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি স্পস্টত-ই বলেছেন যে, এই দালালদের আইন বাতিল করবার পেছনে সব নির্দেশই ছিলো জিয়াউর রহমানের। এই একই বক্তব্যু দিয়েছে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সায়েম। ৩১ শে মার্চ ১৯৮৭ সালে ঐ একই জাদুঘর প্রকল্পে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন জিয়ার নির্দেশেই আসলে সব চলছিলো তখন। [সূত্রঃ বাংলাদেশের তিন রাষ্ট্রপতির আত্নকথন। লেখকঃ মোহাম্মদ সেলিম]

সাধারণ ক্ষমা নিয়ে মিথ্যাচারঃ

বাজারে একটা প্রচলিত গুজব রয়েছে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির। তারা বলে বঙ্গবন্ধু রাজাকারদের "এক্ট অফ ক্লেমেন্সি" বা "সাধারন ক্ষমা"র মাধ্যমে ক্ষমা করে দিয়েছেন। যেই বঙ্গবন্ধুর কথা শুনলে ছাগু-বিম্পি নির্বিশেষে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন, ঠিক এই প্রজাতীরা "সাধারণ ক্ষমার" প্রসঙ্গ এলেই বঙ্গবন্ধুর এই ক্ষমাকে মিথ্যে ও পানি মিশিয়ে চমৎকার করে মানুষের মধ্যে বিতরণ করতে এক পা পেছান না। সত্যিই কি বঙ্গবন্ধু রাজাকারদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন? যদি দিয়েই থাকেন, তবে কাদের ক্ষমা করেছেন? আসুন সেই বিখ্যাত এক্ট অফ ক্লেমেন্সি'র ডকুমেন্টটি দেখে নেই-

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ৫নং ধারার (ক) অনুচ্ছেদে যে বিধান রাখা হয় তাতে সত্যিকার অর্থে কোন যুদ্ধাপরাধী মুক্তি পাওয়ার কথা নয়। কারণ ঘোষণার ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে

" যারা বর্ণিত আদেশের নিচের বর্ণিত ধারাসমূহে শাস্তিযোগ্য অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত অথবা যাদের বিরোদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে অথবা যাদের বিরোদ্ধে নিম্নোক্ত ধরা মোতাবেক কোনটি অথবা সবকটি অভিযোগ থাকবে

(১) ৩০২ (হত্য), (২) ৩০৪ (হত্যার চেষ্টা), (৩) ৩৭৬ (ধর্ষণ), (৪) ৪৩৫ (আগুন অথবা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে ক্ষতিসাধণ), (৫) ৪৩৬ (বাড়িঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আগুন অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার), (৬) ফৌজদারী দন্ডবিধির ৪৩৮ (আগুন অথবা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে কোন জলযানের ক্ষতি সাধন) অথবা এসব কাজে উৎসাহ দান। এসব অপরাধী কোনভাবেই ক্ষমার যোগ্য নন।" উল্লেখ্য যে, সাধারণ ক্ষমা ঘোষনার পরেও প্রায় ১১ হাজার যুদ্ধাপরাধী কারাগারে বন্দী ছিলেন।

আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্য করুন, এই সাধারন ক্ষমার ডকুমেন্টস-এ একটি কথা লেখা রয়েছে যে, যদি অপরাধী অনুপস্থিত থাকে তাহলে কি হবে। সেখানে বলা আছে যে সেক্ষেত্রে সেসব অভিযুক্তদের সাধারণ ক্ষমার জন্য আবেদন করতে হবে এবং তাদের আত্নসমর্পন করতে হবে, এবং সেই ক্ষেত্রেই তারা সাধারণ ক্ষমার জন্য যোগ্য বিবেচিত হতে পারেন যদি না তাদের বিরুদ্ধে উপরে উল্লেখিত অপরাধের অভিযোগ না থাকে।

এখানেও একটি কথা বার বার শোনা যায় এমন যে, সাধারণ ক্ষমার বিরুদ্ধে আওয়ামীলীগের একটি অংশ বরাবর সোচ্চার ছিলেন এবং তারা বার বার এই ক্ষমার বিরুদ্ধেই বঙ্গবন্ধুকে বুঝিয়েছিলেন। আবার আওয়ামীলীগের সেই দক্ষিণপন্থী অংশ বঙ্গবন্ধুকে বরাবরের মতই বুঝিয়েছে যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষনা করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। দেখা গেলো এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষনার পর পর-ই খান এ সবুর, শাহ আজিজের মত বড় বড় খুনীরা ছাড়া পেয়ে গেলো।

মাওলানা ভাষানীর ভূমিকাঃ

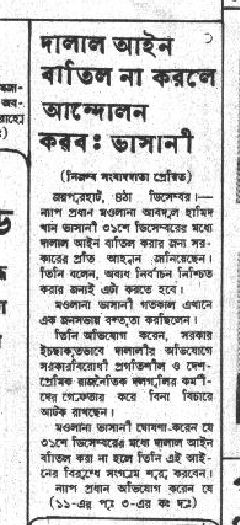

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন “স্বাধীনতাত্তোর দালালদের বিচার প্রক্রিয়াঃ একটি পর্যালোচনা” শীর্ষক তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধে লিখেন – “যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশ পুনর্গঠনে আওয়ামীলীগ সরকারের দূর্বলতার সুযোগে পাকিস্থান আমলই ভালো ছিলো এই প্রচার চালানো হয় এবং এ পর্যায়ে “মুসলিম বাংলা আন্দোলন” নামে একটি আন্দোলন বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশ-বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয় । ধর্ম ভিত্তিক দলগুলো পিকিংপন্থী দলগুলোর সঙ্গে একত্রিত হয়ে দালালদের মুক্তির দাবী তোলে।

১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে নির্বাচনের প্রাক্কালে দালাল ও স্বাধীনতা বিরোধীদের সমর্থন পেতে ন্যাপ (ভাসানী) এবং আতাউর রহমানের জাতীয় লীগসহ আওয়ামী বিরোধী পিকিংপন্থী জোট নির্বাচনের আগেই দালালদের মুক্তি দাবী করে।

এ সময় মাওলানা ভাসানী হুমকি দেন যে, ১৯৭২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে দালাল আইন বাতিল না করলে তিনি দূর্বার আন্দলোন গড়ে তুলবেন”। শুধু এখানেই ভাষানী ক্ষান্ত হননি, একের পর এক তিনি কর্মসূচি দিয়ে গিয়েছিলেন এই বিচার বন্ধ করবার জন্য। এই বিচারকে তিনি অভিহিত করেছিলেন প্রহসন হিসেবে। উল্লেখ্য যে এই দালাল আইনে তখন ভাষানীর দলের অনেক নেতা কর্মী মুক্তিযুদ্ধকালীন নানা অপকর্মে আটক ছিলো।

[১ম পর্ব সমাপ্ত। ২য় পর্বে উঠে আসবে এই ঘাতকদের বিচার হতে কেন ৩৯ বছর লেগেছে সেটির অনুসন্ধান পূর্বক নতুন তথ্য] ... চলবে-

No comments:

Post a Comment